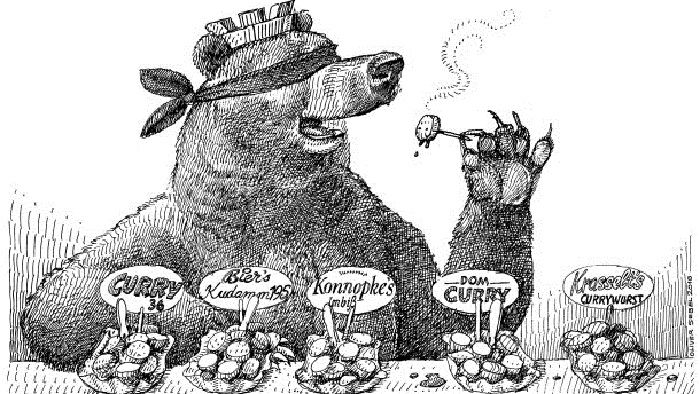

Unsere Odyssee beginnt aus reiner Sentimentalität bei Krasselt’s, einer vielfach prämierten Institution im tiefsten, kleinbürgerlichsten Steglitz, ohne die Abertausende von Westberlinern und mindestens genauso viele Studenten der Freien Universität die Mauerzeit nicht überlebt hätten. Krasselt’s sieht nicht anders aus als jeder andere Imbissstand: eine Nische in einer Hauswand mit Grill, Fritteuse und Stehtischen, die fast rund um die Uhr von einer eingeschworenen Stammkundschaft belagert werden. Der Bratmeister geht indes in einer tadellos sitzenden Kochjacke seinem Geschäft nach und macht so unmissverständlich deutlich, dass wir es hier mit den höheren Weihen des Currywurstwesens zu tun haben. Die Wurst wird ohne Darm serviert, hat ein feines Brät, schmilzt fast auf der Zunge und quält den Gaumen nicht mit penetrantem Schweinemastgeschmack wie die Billigwürste andernorts. Krasselt’s kippt außerdem neben Currypulver und seinem eigenen nach Geheimrezept hergestellten Ketchup auch süßes Paprikapulver und ein paar Spritzer Worcester-Sauce über die Wurst. Kein schlechter Auftakt. Der will erst einmal überboten werden.

Ihr Vatikan, ihr Jerusalem, ihr Allerheiligstes seit 1930

Der zweite Kandidat verdankt seinen Ruhm Berlins Zweitkarriere nach dem Mauerfall als Weltpartyhauptstadt. Curry 36 liegt im Epizentrum der Kreuzberger Feierwütigkeit, wird weltweit in den sozialen Netzwerken als bester Currywurstimbiss Berlins gefeiert und ist dementsprechend so umlagert wie einst die HO-Läden in der Ostzone, wenn es Bananen gab. Der Imbiss ist deutlich schicker und professioneller als Krasselt’s, die Kundschaft wird in mehreren Schlangen parallel abgefertigt und kann zwischen der klassischen Currywurst und einer Biovariante vom Havelländer Apfelschwein wählen. Wir probieren beide, geben eindeutig dem Apfelborstenvieh den Vorzug, weil diese Wurst mehr Biss hat und weniger pastös ist, machen uns aber auch zum Gespött der lokalen Kundschaft, die uns in der gewohnt galanten Berliner Art für einen esoterischen Vollidioten hält – „Biocörri, Alter, det jeht janich.“ Allerdings müssen wir der Berliner Schnauze in gewisser Weise recht geben, weil beide Würste ununterscheidbar gleich schmecken, wenn sie erst einmal im Industrieketchup ersäuft worden sind. So bleibt von Curry 36 der Eindruck einer konventionellen Wurst möglicherweise mit Kultstatus, aber ohne kulinarische Kultur.

Das, was den Westberlinern Krasselt’s und der Backpackerweltgemeinschaft Curry 36 ist, ist den Ostberliner Currywurstgläubigen Konnopke’s: ihr Vatikan, ihr Jerusalem, ihr Allerheiligstes seit 1930, auch wenn sich der Imbiss wenig sakral unter den Hochbahngleisen der S-Bahn in Prenzlauer Berg duckt. Längst ist er auch eine Touristenattraktion, verkauft Devotionalien wie Kaffeetassen oder T-Shirts, preist seine Würste in englischer Sprache an und hat sogar eine vegane Zeitgeist-Currywurst im Angebot, die wir uns nach unseren Kreuzberger Erfahrungen aber nicht mehr zu bestellen trauen. Die reguläre Currywurst ist ja auch nicht schlecht, wenngleich unser Körper erste Abwehrreaktionen gegen den deutschen Nationalimbiss zeigt. Sie wird nach eigenem Rezept hergestellt, ebenso wie das Currypulver, ist gefällig im Geschmack, hat eine leichte Würze, aber keine Ecken und Kanten, eine milde, massenkompatible Wurst, die man auf Wunsch mit Bih Jolokia Chili auf 800.000 Scoville verschärfen kann, also auf das Niveau von essbarem Feuer.

„Det kann ick mir nich leisten“

Das brauchen wir jetzt nicht, sondern dringend Abwechslung, weil sich eine gewisse Eintönigkeit bei der Wurstverkostung einstellt. Rettung verspricht Bier’s Kudamm 195, eine angebliche Gourmet-Currywurstbude am mondänen Westberliner Kudamm, nach deren Feinschmecker-Fast-Food sich schon Gerhard Schröder, Boris Becker und verschiedene Regierende Bürgermeister die Finger geleckt haben sollen. Außerdem, so heißt es, könne man die Wurst wahlweise mit Moët et Chandon, Veuve Clicquot oder Dom Pérignon hinunterspülen. Stimmt alles, Fotos bezeugen die Anwesenheit der Prominenz, der Champagner steht dekorativ in den gläsernen Kühlschränken des Schickimicki-Imbisses. Und die Wurst? Nun ja, die Wurst bleibt eine Wurst, eine ordinäre Currywurst, die nicht anders schmeckt als ihre proletarischen Schwestern: ein Batzen nicht näher definiertes Fleisch unter einer kleisterdicken Ketchup-Sauce mit staubigem Currypulver, eine Kaloriengranate, die es sich wie Fertigputz in unserem Magen bequem macht, eine Notnahrung im Stehen unter freiem Himmel, die eher Ritual als Genuss ist.

Kann aus diesem Aschenputtel der Arbeiterklasse je eine Prinzessin werden? Unsere letzte Hoffnung heißt Dom Curry, eine Imbissbude am feinen Gendarmenmarkt, die von den Köchen des Hilton-Hotels betrieben wird. Sie machen ihre Würste selbst, würzen schon das Fleisch mit Curry, weswegen es golden glitzert, rühren auch den Ketchup eigenhändig an, der eher nach einer Nudelsauce schmeckt, und servieren ihre Wurst vornehm auf Porzellan. Sie ist würziger, intensiver, gehaltvoller im Geschmack und auch zweimal teuer als ihre Konkurrentinnen, aber im Grunde doch nichts anderes als eine ganz gute Wurst – wenn überhaupt, denn für die Berliner ist sie eine Provokation. „Det kann ick mir nich leisten“, sagen selbst die gutbesoldeten Akademiker unter unseren Berliner Bekanntschaften, für die jede Currywurst jenseits der zwei Euro Gotteslästerung ist. Und so kann diese Geschichte nur eine Moral haben: Currywurst ist praktisch, egalitär, sättigend, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Eine Delikatesse aber wird aus ihr in hundert Jahren nicht. Und darüber, wo es die beste Wurst gibt, entscheidet am Ende nicht der Gaumen, sondern das Gemüt.

Tags: