Die Liebe, unergründliches Verlangen und allzu oft auch Verderben der Menschen, lockte ihn schließlich nach Hamburg, in die schöne weiße Stadt am Ufer des großen Flusses Elbe, und dort fand er wie von Zauberhand genau das gesuchte Lokal in genau der richtigen Größe, über dem schon sehr bald ein Stern leuchten sollte. Nur einen Namen hatte es anfangs noch nicht. Da wollte es das Schicksal, dass unser Held in seine Heimat am Fuß der Atlasberge reiste, die auch die Heimat seiner Angebeteten war, und dort um ihre Hand anhielt. Seinem Wunsch wurde entsprochen, der Brautvater war’s zufrieden und gab dem Schwiegersohn als Talisman des kommenden Glücks ein paar Gläser voller Leckereien mit auf den Weg. Zu Hause in Hamburg wurden sie geöffnet, und siehe da, am besten schmeckten die eingelegten Paprikaschoten, auf deren Glas der Vater das französische Wort „Piment“ geschrieben hatte. Nun hatte auch das Restaurant seinen Namen, und das Glück war vollkommen und wird es immer sein, so der Allmächtige es in seiner Gnade und Barmherzigkeit wünscht.

Eine wahre Geschichte

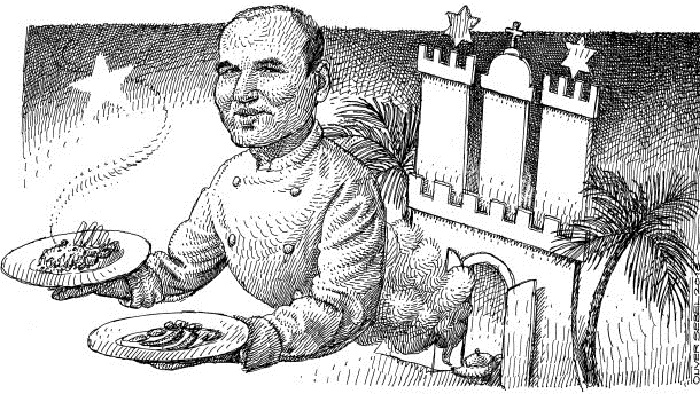

Das ist eine wahre Geschichte, denn Wahabi Nouri sitzt uns leibhaftig im Lokal zur glücklichen Paprikaschote in Hamburg-Eppendorf gegenüber und erzählt uns sein märchenhaftes Leben mit einer Selbstverständlichkeit, als hätte es gar nicht anders verlaufen können. Im Jahr 2000 hat er das „Piment“ eröffnet, kein Jahr später bekam er seinen Michelin-Stern, und bis heute geht er unbeirrt seinen Weg als vermutlich bester marokkanischer Koch Deutschlands. Allerdings bringt er keine verfeinerte marokkanische Landesküche auf den Tisch, obwohl sie für Paul Bocuse nach der französischen und der chinesischen die drittbeste der Welt ist, sondern klassische Haute Cuisine mit starken maghrebinischen Einflüssen. Deswegen ist sein Lokal mit der kombüsenkleinen Küche auch keine Wasserpfeifen-Folklore-Rumpelkiste. Stattdessen begnügt es sich mit beiläufigen Anspielungen auf Nordafrika, mit dem einen oder anderen Steinmosaik als Tischplatte oder Wänden, die nach alter Tradition mit poliertem und versiegeltem Lehm bestrichen sind.

Ikonen der traditionellen französischen Hochküche wie Gänsestopfleber gehören selbstverständlich auf Wahabi Nouris Karte. So wie hier haben wir sie allerdings noch nie gegessen, so vorsichtig in ein exotisches Gewand gehüllt, ohne sie orientalisch zu kostümieren wie bei einem morgenländischen Maskenball. Sie trägt eher Schleier als Brokat, wird als Barren mit Salzzitronenschaum, Berberitzen, geraspeltem Filoteig und einer Nocke aus Arganöl-Eis serviert und von einer Erbse gekrönt, die ironisch das Märchen auf den Kopf stellt – nicht die Prinzessin liegt auf der Erbse, sondern die Erbse auf einer aristokratischen Matratze aus Foie gras, deren süße Schwere von der Säure der Zitrone und der Berberitzen elegant umtänzelt wird.

Geist des Orients

Wahabi Nouri kann aber auch anders. Bei seinem Couscous lässt er den Geist des Orients aus der Flasche, gießt einen Teich aus Safran-Glace auf Teller, plaziert ein Hügelchen aus Grieß in die Mitte, versteckt gesüßte Zwiebeln und Rosinen unter ihm, krönt seine Kuppe mit Kichererbsen, Ringelrüben und Mandeln und parfümiert das Ganze verschwenderisch mit Ras el-Hanout, der traditionellen marokkanischen Gewürzmischung, die er sich vom Gewürzhändler seines Vertrauens zusammenstellen lässt und zweimal im Jahr in Nordafrika persönlich abholt. Es ist ein Gericht wie eine Geschichte der Scheherazade, so blumig und ausladend, so betörend und verführerisch, dass man gleich nach dem nächsten Gang giert und sich schon vor dem Dessert fürchtet, denn nach dem Erdbeersorbet und Waldmeistergranité mit Süßholz und gerösteten Sesamsamen ist – anders als für den Sultan – Schluss.

Der nächste Gang verwebt wieder europäische Techniken und marokkanische Aromen souverän miteinander: Ein Roastbeef und eine geschmorte Rinderschulter werden in den Maghreb entführt und dort wie Freunde willkommen geheißen – von einem puderzuckerbestreuten Blätterteigröllchen mit einer Füllung aus Geflügelinnereien, einer Panna cotta aus Zwiebeln und einer Vanillesauce mit Smen, der monatelang in vergrabenen Tontöpfen gereiften marokkanischen Butter.

Das Erstaunlichste an diesem Gericht ist aber die Sauce, die so tief ist wie Scheherazades Brunnen der Geschichte – was uns nicht verwundern darf, denn Wahabi Nouri hat sie vor sagenhaften acht Jahren zum ersten Mal angesetzt. Seither begleitet sie ihn wie ein treuer Gefährte. Ihre Seele ist ein Kalbsjus, der Tag für Tag mit Weißwein und weißem Port aufgegossen und immer wieder mit Smen, Zwiebeln, Lorbeer, Nelken, Piment, Zimt, Sternanis, Safran und Vanille zu neuem Leben erweckt wird. Abends wandert diese längst geleeartig eingedickte Sauce voller Altersweisheit und Lebensfrische in den Kühlschrank, morgens wird sie wieder herausgeholt. Und da sie niemals sterben wird, wird das noch mindestens tausendundeinmal so weitergehen.

Tags: