Beim Intensiv-Training vor 30 Jahren sei viel falsch gemacht worden, sagt Froböse, Präventionsexperte an der Deutschen Sporthochschule (DSHS). "Die entstandenen Überlastungsschäden rächen sich nun in Form chronischer Beschwerden." Typisch für das Training in Vereinen sei vielfach gewesen, Grenzen auszureizen. "Ein klassisches Ziel waren möglichst viele Wiederholungen schneller, abgehackter Bewegungen", sagt Froböse. Die Qualität der Bewegungen sei vernachlässigt worden.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen

"Was früher leider auch immer gedacht wurde: Kinder sind kleine Erwachsene." Trainer hätten ihnen die Trainingsübungen der Großen zugemutet, nur eben vielleicht mit 20 statt 30 Wiederholungen. "Das war ein Fehler", betont Froböse. "Kinder haben beispielsweise bei weitem nicht so eine Stabilität der Gelenke wie Erwachsene." Gerade in frühen Jahren müsse unbedingt darauf geachtet werden, was man dem Organismus schon zumuten könne. "Der Umgang von Trainern und Pädagogen mit den Ressourcen der Kinder ist entscheidend dafür, ob sich später eine Problematik entwickelt oder nicht."

In den vergangenen Jahren habe sich in dem Bereich viel getan - im Schulsport etwa würden inzwischen allgemeine Bewegungskompetenzen vermittelt und weniger an einzelne Sportarten gekoppelte Fähigkeiten. "Die Schulen sind auf aktuellem Stand, es passiert eher bei Sportgruppen und Vereinen, dass noch veraltete Trainingsmethoden zum Einsatz kommen", erklärt Froböse. "Wobei die Sportvereine da auch schon sehr aufgeholt haben."

Fokus allein auf Leistung und Erfolg problematisch

Problematisch sei heute eher die immer frühere Spezialisierung auf eine Sportart und der Fokus allein auf Leistung und Erfolg. "Alle Einseitigkeit ist immer schädlich, egal ob es um Schwimmtraining geht oder Leichtathletik." Zunächst für Tennis und Eiskunstlauf, inzwischen für nahezu allen Sportarten, seien in den vergangenen Jahrzehnten spezialisierte Schulen entstanden. "Dort geht es um Wettkampf, um Leistung, von Anfang an ist quasi Olympia im Blick."

Die allgemeine Ausbildung der Körperlichkeit werde vernachlässigt zugunsten der Spezialisierung. "Die Tennis-Kinder haben es vorgemacht und die Eiskunstlauf-Kinder, inzwischen wird überall auf Leistung gedrillt", kritisiert Froböse. "Beim Fußball zum Beispiel wird oft nicht mehr gespielt, gekickt, gebolzt, sondern da werden Standardsituationen trainiert wie bei den Großen."

Überehrgeizige Eltern

Ein Teil des Problems seien überehrgeizige Eltern, die in ihrem Dreijährigen schon den kommenden Nationalspieler sähen. "Es steht nicht mehr der Gedanke im Vordergrund: Ich ermögliche meinem Kind, vielfältige Bewegungsmöglichkeiten auszuleben und dann gucken wir mal, was ihm mit zwölf am meisten liegt", erklärt der Sportmediziner. "Eine Gegenentwicklung wäre da dringend wünschenswert."

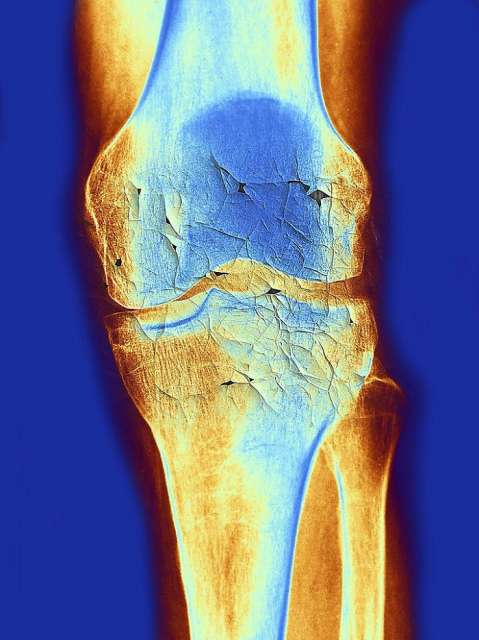

Für noch im Wachstum befindliche Jugendliche sei wissenschaftlich belegt, dass sogenannte High-Impact-Sportarten zu Veränderungen führten, sagt Pia Janßen, Leitende Oberärztin für Sportorthopädie

am Universitätsklinikum Tübingen. Darunter fielen Sprungsportarten, Handball, Fußball und andere Ballsportarten. "Da sehen wir im Bereich der Wachstumsfugen und der Knochen zum Teil negative Veränderungen, die später in degenerative Erkrankungen wie Arthrose münden können." Vernünftige Langzeitstudien bis zum Alter von 50 oder 60 Jahren fehlten allerdings.

Frühzeitige Arthrose

"Aber wir wissen natürlich von Leistungssportlern, dass sie frühzeitig Arthrose bekommen - und kein Mensch wird Leistungssportler, wenn er erst mit 20 zu trainieren anfängt." Ein Zusammenhang von frühem, hochintensivem Training und Spätschäden sei daraus durchaus abzuleiten, sagt Janßen. "Mit zehn Jahren fünf Mal die Woche intensiv rhythmische Sportgymnastik oder Eiskunstlauf zu trainieren, kann zum Beispiel im Bereich der Wirbelsäule zu später dauerhaften Problemen führen." Eltern sollten daher zuhören und darauf eingehen, wenn Kinder nach intensivem Training Beschwerden hätten.

Ein Hype bei Jugendlichen sei auf Muskelaufbau konzentrierter Sport, sagt Janßen. "Muskeln sind in Mode und es geht darum, möglichst schnell Veränderungen zu sehen." Die 15-Jährigen stürmten in die billiger gewordenen Kraftstudios, wo es allerdings oft an geschulter Betreuung mangele. "Man kann da gute Sachen machen für die Ganzkörperstabilisation, aber Jugendliche wollen sich nicht mit Langzeiteffekten beschäftigen, sondern rasch Erfolge sehen." Dafür gingen sie immer wieder an ihre körperlichen Grenzen - mit potenziell lebenslangen Folgen vor allem für die Gelenke.

Knochen und Knorpel schwächste Glieder der Kette

"Es muss immer auf das schwächste Glied der Kette Rücksicht genommen werden, und das sind nun mal Knochen und Knorpel, weil sie die Strukturen mit der langsamsten Anpassung an Belastungen sind", betont Froböse. Viele Hobbyläufer hätten das eindrücklich erfahren. "Wenn jemand zu laufen beginnt, reagiert das Herz-Kreislauf-System binnen zwei bis drei Wochen, Bänder und Sehnen brauchen bis zu drei Monate." Bei Knorpeln und Knochen aber dauere es bis zu sechs Monate, bis sie sich an die neuen Herausforderungen gewöhnten. "Wenn ich darauf nicht Rücksicht nehme, heißt es nach anfänglicher Euphorie plötzlich: "Oh, jetzt tun mir aber die Knie weh"."

Entscheidender Faktor für die Stabilität eines Kniegelenks sei die Koordination, erklärt Martin Halle, Ärztlicher Direktor des Zentrums für Prävention und Sportmedizin der TU München. "Dieser Aspekt ist von herausragender Bedeutung für Verletzungen im späteren Alter." Wer mehr Muskeln im Oberschenkel habe, verfüge zwar auch schon über mehr Stabilität im Kniegelenk, vor allem aber komme es auf die Ansteuerung und Koordination der einzelnen Muskelgruppen an. "Wenn ich von einem 50 Zentimeter hohen Podest springe, wird in einem hochkomplexen Prozess genau justiert, wie das Knie in der richtigen Position bleibt."

Einbeinstand aussagefähiger Test

Ablesbar sei die Fähigkeit zur Koordination anhand einer ganz einfachen Übung: dem Einbeinstand. "Wenn der nicht gut klappt, verdeutlicht das, dass die unbewusste Ansteuerung der Muskeln über das Rückenmark nicht gut funktioniert." Umso bedenklicher sei, was die Statistik der Einschulungsuntersuchungen zeige: "Den Einbeinstand beherrschen heute weit weniger Kinder als vor 30 Jahren."

Ursache sei die allgemein geringere Fitness und Aktivität. "Das Aktivitätsverhalten ist bei vielen Familien insgesamt reduziert", erklärt Halle. Früher seien mehrere Kilometer lange Fußwege zu Schule oder Arbeit selbstverständlich gewesen. "Heute wird ein Kind 800 Meter weit zur Schule gefahren, damit es nicht verunglückt." Auch Fahrradfahren dürften viele Kinder kaum mehr. Für das Verletzungsrisiko bedeute das nichts Gutes, betont Halle. "Wer seine Koordination nicht trainiert, hat ein viel größeres Risiko, zu stürzen."

Nachholen lässt sich Versäumtes kaum

Nachholen lasse sich einmal Versäumtes kaum. "Koordination ist nicht das ganze Leben gleichermaßen gut trainierbar", erklärt Halle. "Diese nervlichen Verschaltungen werden vor allem in den ersten fünf, sechs Jahren angelegt." Spezialisierte Sportarten wie Tennis oder Fußball seien dabei weniger eine Hilfe als wildes Herumgeturne und Getobe. "Springseil, Gummitwist, Balancieren, Hüpfekästchen - solche Sachen bieten die richtigen Bewegungsmuster dafür."

Der Mangel an Koordination sei es, der dem typischen 39-jährigen Freizeitsportler zum Verhängnis werde, wenn er mit seinen Kumpels kicken gehe und es ihnen noch mal so richtig zeigen wolle. "Er überlastet sich total, pfeift aus dem letzten Loch, die Koordination ist dahin - und bei der kleinsten Drehung ist das Knie verletzt", sagt Halle. Für die Zukunft sei zu befürchten, dass die Kinder von heute mit 39 Jahren aus weit nichtigerem Anlass solche Verletzungen bekommen.

"Von der Überlastung zur Unterforderung"

"Die Ursachen für Gelenkschäden verschieben sich inzwischen von der Überlastung zur Unterforderung", ist auch Froböse überzeugt. Die Inaktivität werde zunehmend für Probleme sorgen - vor allem verbunden mit Übergewicht. "Die höhere Belastung durch mehr Gewicht trifft auf Strukturen, die nicht intakt sind und zudem auch noch gar nicht ausgereift sind", erklärt der Experte.

Die Bewegungsräume für Kinder würden immer kleiner. Spielzeug, Fernsehen und Computer verdrängten das freie Spiel draußen. Eltern ließen aus einem höheren Sicherheitsbedürfnis heraus weniger Freiräume. Und an Vorbildern für viel Bewegung fehle es auch. "Darum ist es leider ein Fakt, dass Kinder sich immer weniger bewegen." Knorpel und Knochen aber hingen quasi am Tropf von Bewegung und degenerierten ohne stetes Walken, Zerren, Zupfen, Schieben und Drücken schnell.

Auf die Folgen zu schließen, sei nicht sonderlich schwer: "Ich glaube, dass in 30 Jahren mehr Menschen in Deutschland an Krücken herumlaufen als heute, aber nicht, weil die Kinder überfordert, sondern weil sie unterfordert waren."

Quelle: n-tv.de

Tags: